NRIソーシャルメディアはイケてるのかレポートメモ:ソーシャルで発信力のある人にリーチしたければ、自分がそうなればいいんじゃないかと

野村総研のサイトに公開されていたイベント資料でとっても興味深いものを見つけたので、メモをシェア。

「ソーシャルメディアはイケてるのか ~いま起きてること、これから起きること~」と題したイベントのページにおいてある資料のPDFを参考にしています。

前半のソーシャルメディアの利用動向の話

直近1ヶ月のソーシャルメディア利用者数

- Facebook 1730万人

- mixi 1330万人

- Twitter 1450万人

- ユニークソーシャルメディア利用ユーザ数 2670万人 (上記3つの重複ユーザを除いた数)

潜在&離脱ユーザ

- 潜在ユーザ 2700万人

- 離脱者 700万人(うちこの1年に使っていた人300万人)

つまり、現在約2700万人弱のソーシャル利用ユーザがいて、さらにその倍くらいに増えそうであると。でも離脱者の割合も多め。

離脱の理由はのひとつ「反応がない」こと。ちなみにブログの場合は反応が「ない」、ではなくて「見えない」だけかもしれないので、それをなるべく可視化するのがZenbackです。我田引水。

後半のソーシャルマーケティングに関連する部分

このレポートでは、発信する情報の公私xソーシャル活用度の4象限を士農工商になぞらえて、公的な情報を発信し(自分ばなしだけじゃなく)&ソーシャル活用度の高い人を「ソーシャル商人」と定義している。彼らは自立していて、交友範囲がやや広く、相談される側。複数のソーシャルやブログを使い発信と読者からの反応、ソーシャルが起点となる消費も多い。

で、ソーシャルでの情報媒介の中心にいる彼らは、消費誘発の鍵であるとのこと。ここまでは、まあそうだよねという話。で、ソーシャル商人にリーチしたい企業が、彼らとつながる方法は「コンテンツ」。

コンテンツ

このレポートでは、コンテンツを、

- ソーシャル上に発信するネタ

- 製品やサービスそのもの

と定義してますが、ここをもっと掘り下げることがマーケの鍵かも。なにをすれば、ソーシャル商人(ハブパーソンとかインフルエンサーもほぼ同義)に気づいてもらえるか。

その答えの一つは、担当者自身がソーシャル商人になることでしょうね。 製品に関連する領域の専門家として、業界界隈のことを積極的に発信し、自らが情報のハブになることで自分の発信力を増し、本当に発信したい製品ネタも同時に発信できる。

ただし、この件の問題点は担当一人に依存してしまうと、継続性がなくなってしまう。だから社内の複数のスタッフでそれぞれの専門を執筆するひとつのブログorソーシャルアカウント、っていうのはアリだとおもうのだ。中のメンバーが入れ替わったとしてもずっと、会社のスペシャリティとパーソナリティを発信し続ける場所は大事。ソーシャルの流行りが移り変わって、発信媒体が代わってもそのまま移行する。

と、こんなところで。この件、続きはこの本に書いてありそうなので、ぽちった。

ソーシャルは一時的なムーブメントではないこと。インフルエンサー&フォロワーのネットワークではなく、少人数の親しい人たちのグループ(クラスタ?)で話題になるべし。誰かの不安を煽るのではなく、たくさんの人とつながっている個人へアプローチするマーケティング(とはもう呼ばないかもしれない)について書かれていそうです。より詳しくは、@suaddさんのブログ記事、ソーシャルネットワークとは何なのかを知る「ウェブはグループで進化する」参照。

関連記事

-

Webとかガジェットとか

母ちゃんがゲーム実況をはじめてみた理由

-

Webとかガジェットとか

レシート1枚10円で売れるONEアプリ、試してみた

-

Webとかガジェットとか

メモアプリ使い分け2018年版 #iOSメモ #Trello #Ulysses #NoteShelf2

-

Webとかガジェットとか

Google Home Mini を百均のスポンジホルダーで壁付けにしてみた

-

Webとかガジェットとか

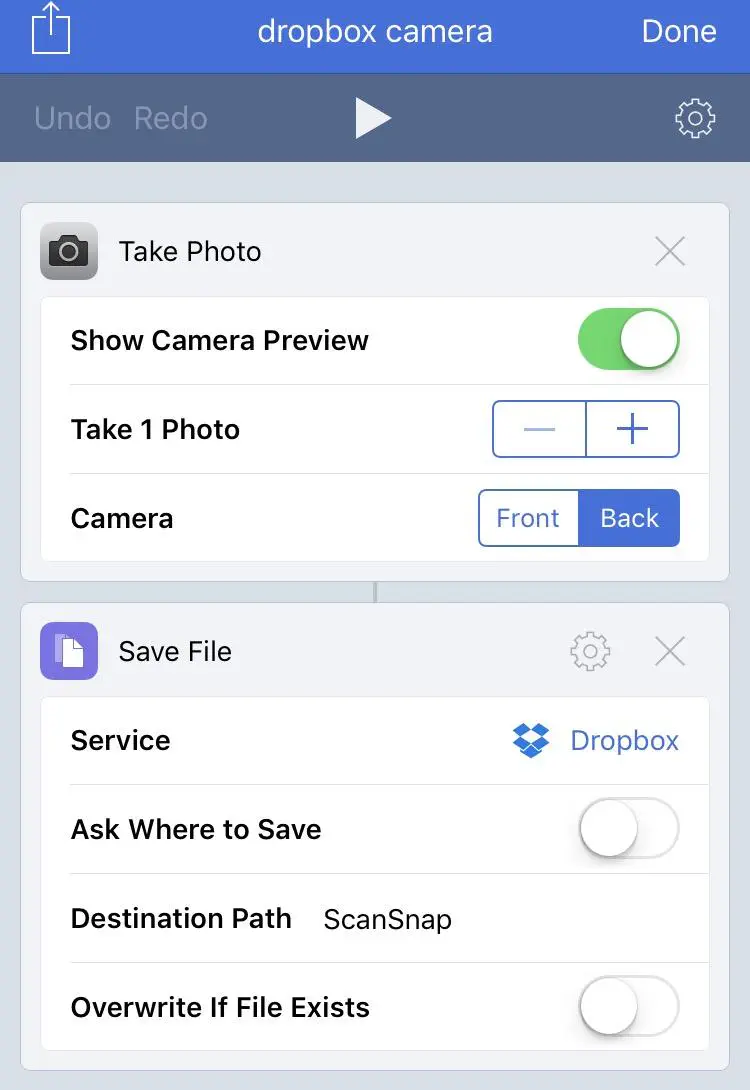

iOS操作自動化アプリ「Workflow」で作った、Dropbox Cameraのレシピを共有します

-

Webとかガジェットとか

Pebble Time のおかげで、電話を逃さなくなった。買ってよかった。