広報がリモートワークの本『リモートワーク大全』を書いた話

こんにちは、@kaoritterです。

Movable Typeの会社シックス・アパートの広報で、「オウンドメディア勉強会」主催で、複業でVivaldiブラウザの広報をやっています。最近『リモートワーク大全(ポプラ社)』という本を、「シックス・アパート株式会社 壽かおり」名義で書きました。

この記事では、本を書いたことに関してよく聞かれる質問へのお答えを書いてみます。

おそらく、これから書くことを雑に要約すると「オウンドメディアで発信することは大事」といういつもの話に帰着しそうです。ともあれ、これまでどんな考え方で活動してきたかについて語ってみます。

この記事は#PRLT(Lightning Text) Advent Calendar 2020 - Adventarの、12月2日分の記事です。

これまで、リモートワークについてどんな広報活動をしてきたの? → オウンドを中心に絶え間なく発信

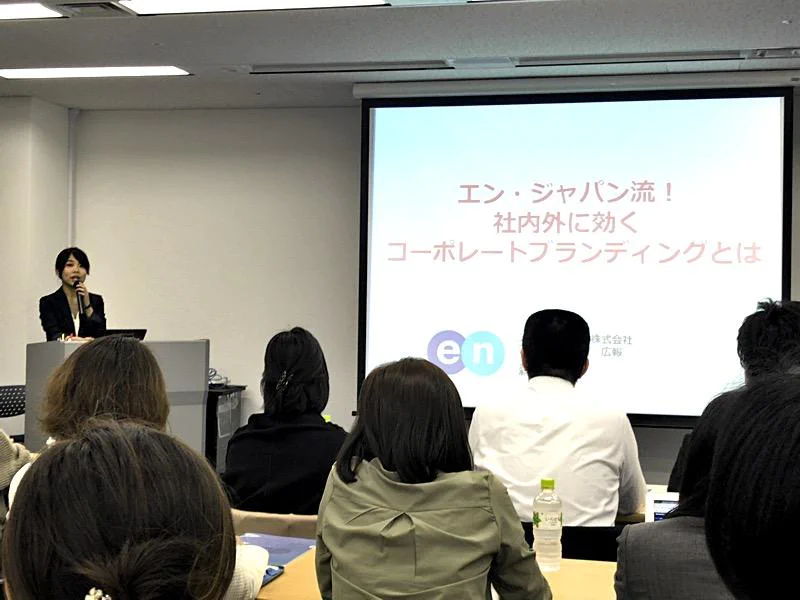

私が所属する会社シックス・アパートは2016年の夏からずっと、社員のQOLを重視する毎日集まらない働き方をしています。この働き方&考え方に「SAWS(シックス・アパートらしいワーキングスタイル)」と名付けて、毎週の広報ブログや会社公式SNS、メディアへの取材や寄稿、イベント登壇、アワードへの応募などでの発信を続けてきました。※取り組みにオリジナルな名前を付けるのは大事よ!

シックス・アパートは、「Movable Type」というブログツール公開からはじまった会社です。情報を公開して、広く共有し、オンラインでさまざまな意見と交わっていくことは会社のコアにあります。

だから、発信することはシックス・アパートのDNAに刻み込まれているのです......と勢いよく言い切りたいところですが、本音の気持ちで言えば「発信しなければ、シックス・アパートの広報じゃない!」と思ってがんばってやってきました。

社内のネタをたくさん集める。時によってはネタを自分で作る。それを伝わるストーリーにする(『ブームをつくる』本にあるYTTを重視)。さまざまな届けたい人に届ける。という基本的な地道な活動を続けてきました。

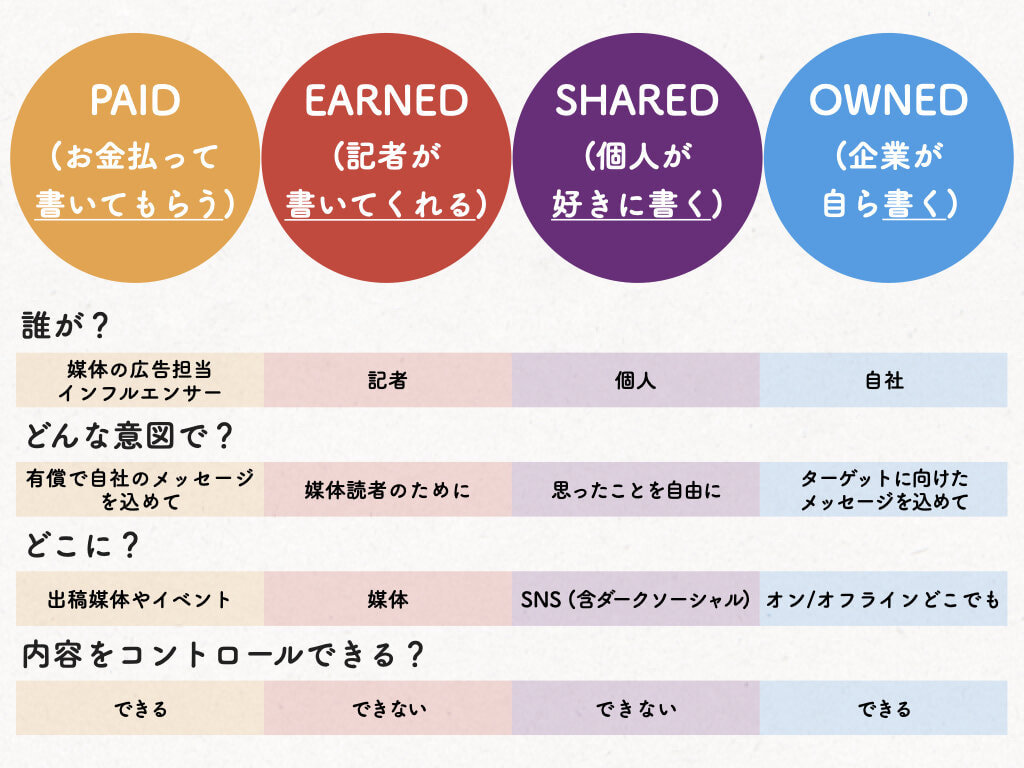

届ける手段はPESOメディアと言われる、情報の四つの伝達ルートで分類しつつ考えています。

物語の起点は常に「OWNED」、自ら発信するところからです。リモートワーク/テレワークの文脈で、思い浮かぶ何個目かの会社にシックス・アパートがいて欲しい。そのために最も最適な文脈とタイミングで発信できる手法、オウンドメディアの活用が欠かせません。さらに自社で発信することで、自社にフォロワーがついていくのです。発信すると仲間も情報も集まるしね。

本を書くことになったきっかけは? → ツイートです

自社での発信を続けていくと、それが需要があるものであれば、個人や会社や自治体やメディアからも質問が届き始めます。

新型コロナウイルスの話題が増えてきた今年の2月。早い会社は社員に在宅勤務を提案し始めた頃です。個人にも会社にも家で働くことに関しての質問がちらほらと届くようになりました。

世間的にも家で働くノウハウが求められていそうだし、何かできることないかなーと思って、まずはさくっと実験的に個人のTwitterで #リモワノウハウ語るよ というタグでノウハウを連続ツイートしてみることにしました。

最初に決めたのは、ツイートのハッシュタグとフォーマット。

「(絵文字)結論ずばっと

なるべく個人の感想を交えたノウハウ概要

#リモワノウハウ語るよ」

早めに仕事開始しよう

— 壽 かおり『リモートワーク大全』11/18発売 (@kaoritter) February 17, 2020

出社しなくていいなら、朝の身支度は最小限ですむし移動の時間もいらないね。

だったらいつもの始業時間より早く仕事を始められるはず。頭が冴えててやる気ゲージが比較的多い午前中に重めの仕事に手を付けよう。#リモワノウハウ語るよ

こんな構造で、リプライでツイートをツリーに並べる形式にしました。※今思えば、連番も付けておけば良かった。

で、思いついた当日にいきなり10個くらい一気に投下。これ以上多いとタイムラインが埋まっちゃうから、続きは翌日にまわして12個くらい投下。その後も1日1個くらいでのペースで投稿を続けました。

そうすると、連続ツイートした当日から問合せが来始めて、数か月の内にCNET Japan、朝日新聞GLOBE+、NIKKEI STYLE、日経クロステック、西日本新聞、日テレNEWS24など、さまざまなメディアに取り上げていただくことになりました。日経DUALでは「共働き親のリモートワークを快適化せよ!」という連載も持たせていただいています。

それだけ元のツイートがバズったのかといわれると、合計でも400RTに満たないくらいでバズと言うには忍びない数です。

だからツイートは単なるきっかけで、背景にこれまでずっとリモートワークに関して会社として情報発信をして、アワードなどでの評価をいただいてきた発信の積み重ねが最も大きいと思っています。

この流れの中で、ポプラ社さんよりお声をかけていただいたのでした。いただいた素案を膨らませて企画書にまとめ、編集会議を通して出版の承認が下りて、晴れて執筆することになりました。それが、だいたいゴールデンウィーク直前くらいの時期の話です。

本って、どうやって書くの? → ひたすら地道に書いていくしかない

ざっくり言うと、最初に章の構成となる目次を立てて、その項目ごとに一個ずつ書く、です。最初にGWにサンプル記事を数個書いてみて、文体などのチェックをいただき、GW明けから本格的な執筆を開始しました。書き進めていくには細かい〆切がとにかく重要でした。毎週12,000文字を書くと決めて、毎週月曜の17時にSlackでその時点までの進捗を報告すると言うルールにしました。本業も複業も普通にある合間に書くので、毎日遅くまで&土日も相当潰しました。

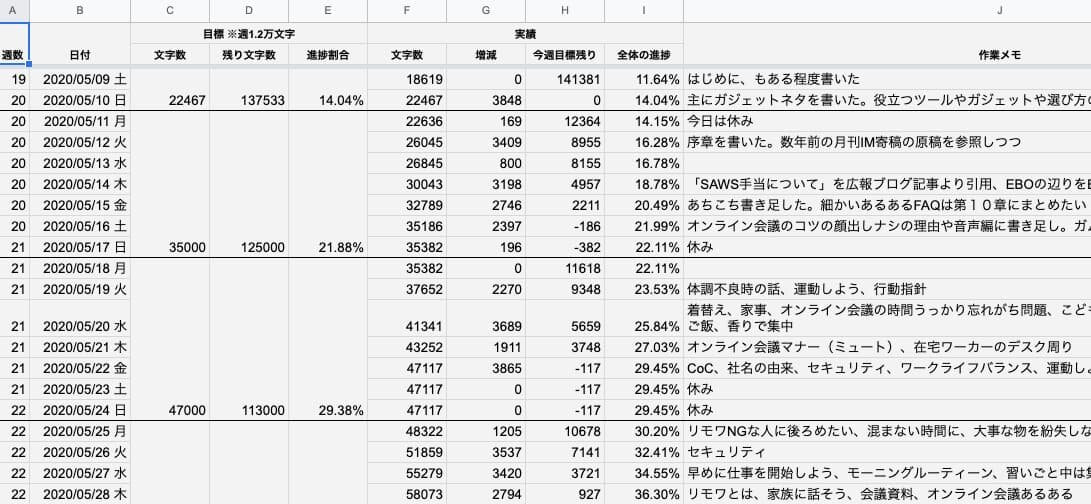

で、これがその進捗シートです。全体の進捗の部分(目標文字数に対して何%書いたか)が特に大事で、遅々としていても進んでいるんだという励ましになりました。

このように進捗の共有はGoogleスプレッドシート、執筆をGoogleドキュメント、コミュニケーションはSlackと使い慣れたツールを使って進められたのでやりやすかったです。

特にGoogleドキュメントは最大20万文字分ぐらい書いた原稿を、全て管理することができるし、コメント付けられるし、バージョン管理は出来るし、音声入力いけるしで優秀でした。

ある程度書き終わった後半は数日に一回、オンライン会議で原稿の画面を共有し一項目毎に読み合わせ「この内容はこの流れで良いか」の確認をしまくっていました。言いたいことを一通り書き終わることも大変でしたが、そのあとの読みやすくわかりやすくするための編集と事実確認と補足の追加にはたくさんの時間をかけました。大変でした。

図版もできて、ゲラを数往復確認して、タイトルや表紙のデザインなどが確定し段々と本になっていきます。本一冊作るのに対して著者が使う時間ももちろん膨大なのですが、出版社の編集者側の作業の煩雑さと膨大さは本当に想像以上でした。編集者さんを尊敬します。

で、結局、最後まで1度も会わずに本は完成しました。オンライン会議で顔を見たのすら、最初の挨拶の一回くらいだったような気がします。音声とテキストだけで全部やりとりしました。半年がっつり緊密に連携しながらのプロジェクトだって、十分にリモートワークで回ることの証明になったかなと思っています。

広報って裏方だと思うのになんでそんなに自分が前に出るの?

冒頭にお話ししたとおり「シックス・アパート株式会社 壽かおり」の名義で本を書きました。

もしかしたら、広報って裏方の仕事なのになんで自分が前に出るの?って思っている人もいるかもしれません。その質問への返事はふたつあります。

この本に関しては、社内外の情報を集めて働く母親としての個人のノウハウも入れてまとめるっていうことで私が書くのが一番良いかなと思って書いたのでした。

もうひとつは、裏方仕事もめっちゃやってるけどそれは名前が出てないから見えてないだけですし、たくさんやってるのですよ、ということです。まあ、見せてないから、見えないよね。うん。

で、別に広報が裏方でなければいけないと思っている訳でも、表に出るべきと思っている訳でもなくて、その時々のオファーに最適なアサインをしているだけなのでした。

さいごに

この『リモートワーク大全』は、シックス・アパート社員のノウハウをたくさん書かれているけれど、もちろん会社の宣伝のための本ではなくて、あくまでもこれからリモートワークで働いていきたい人たちのための本です。

コロナ禍の外に出られない在宅勤務がしんどくて出社に戻っているひとも多いかもしれません。でも、一切会わないのがリモートワーク/テレワークだと思われてしまうと、それは違うかなーと思っています。会うべき時には会い、普段はバラバラな場所にいても働けるチームになればもっと多様な人々が活躍できると思うのです。そんな、リモートワークが当たり前の社会を作りたい。これからの世代の人たちのために、「会社員と言えば、毎日会社に集まるもの」という前提を崩すのは、今こそやるべきと思っています。

この本には、今すぐ役立つワークスペースの作り方やリモートチームのチャットコミュニケーションの工夫はもちろん、これからの働き方のヒント(ワーケーションやコロナ禍の新入社員へのエール)も書いています。本文が二色刷になっていて、前半のビジネスパートは青、後半の暮らしパートはオレンジになっていて、この暮らしパートがこの本のキモで、類書と最も異なる点だと思っています。家族との家事分担や育児、健康についても、思いやりを込めて書きました。家やご近所で働くことになるならば、家族との時間も増えていざこざ起きがちだし、健康面でも学びの面でも自律的にやらないとサボり放題です。目の前の仕事の最適化だけ、考えておけばいいわけじゃないんですよね。

それと、暮らし部分は特にジェンダーに限定されないことは、ニュートラルに書くことも気をつけました。

そのあたりのバランス感覚も、広報としてずっと同じテーマでの発信を続け、各社の発信を見てきたことが活かされている気がします。

ではでは。長くなりましたが、こんなとこで。

追加のご質問などあれば、いつでも@kaoritterまでどうぞ。